I

Se dice que la teología es pensar las experiencias. Siempre acto segundo, ella proviene de la vida, no la vida de los dogmas.

Este relato nos transporta al Municipio de La Estrella, al sur de Medellín (Colombia), y recoge las siluetas que de vez en cuando bailan en mi memoria.

Este municipio –dice Alonso Salazar en su libro La parábola de Pablo– fue uno de los nidos del Cartel de Medellín. Si bien el propio Escobar era de Envigado, varios de sus hombres eran de La Estrella.

Para hablar de un caso concreto, concentrémonos en uno de ellos, en alias La Yuca, de quien dice Salazar (en uno de los libros más acertados sobre Escobar y su entorno, y menos ficticio que las series recientes):

«El otro alumno destacado de La Estrella era Rubén, la Yuca –analfabeto funcional–, proveniente de una familia humilde, quien encontró en matar la forma de enriquecerse. Pablo lo llamaba la temible Yuca. Al inicio de su prosperidad se encerraba en reuniones promiscuas a fumar bazuco, el crack criollo –al que se había aficionado en exceso–, y encalambrado, con el espíritu arácnido dominando su carácter, se acordaba de personas que lo habían maltratado de niño y salía, pistola en mano, a cobrar venganza. En su progreso se había convertido, gracias al grupo político Renovación Liberal, en honorable concejal del municipio».

Ese personaje fue mi padre. Debo afirmar que lo conocí muy poco y que mi crianza estuvo a cargo de mi madre y su familia. La Yuca era una leyenda en nuestro pueblo, un dibujo que me tocó pintar de colores imaginarios en la medida en que fui conociendo sus acciones.

Me contaron que Rubén Londoño creció en una finca campesina. En su juventud encontró empleo en una parcela como vigilante. Su labor consistía en mantenerse despierto en la noche y cuidar la propiedad ante los intrusos. Así comenzó a percibir las riquezas y el poder del dueño del terreno, en el corregimiento de La Tablaza. Este hombre resultó ser Pablo Escobar, quien ofreció a mi padre un trabajo más arriesgado: aprender a cocinar algo más que su propia comida y negociar con un polvo blanco que descubrieron los Cuerpos de Paz norteamericanos y que hacía ricos a los pobres.

Mi padre aceptó la propuesta y empezó a recibir cuantiosas sumas. Al poco tiempo, se convirtió en un Robin Hood local y en el reclutador de los sicarios de la mafia.

Una tarde subía en su carro junto a un amigo, Kiko, y encontró a una anciana que llevaba leña para su casa en la montaña. Él le dijo que la podía llevar un largo tramo y la acompañó hasta su vivienda. La vieja le explicó que no tenía fogón de luz ni de petróleo. A los pocos días, Rubén le llevó hasta la casa una estufa eléctrica nueva. Lo conmovía el sufrimiento de los pobres. Lloraba cuando oía “Las casas de cartón” de Alí Primera.

Pero también fue un hombre de tinieblas. En uno de los muebles de mi casa aún conservo la huella de una bala con la que Rubén traspasó la cabeza de un policía que jugaba para varios bandos. Otra cicatriz se ha borrado ya del rostro de mi madre, a quien mi padre disparó en un episodio de ira. La bala pasó cerca de su ojo, rozándole la sien, y la sangre cayó sobre el niño que llevaba en brazos.

No fue esta la única vez que me saludó la muerte estando cerca de mi padre. El Viernes Santo de 1985, él me recogió en su carro para darme un paseo junto con su escolta, Javier, a quien le decían Cacho. Al parquear su Renault 18 al frente de un granero en el parque de La Estrella, agentes del F2 de la Policía nos dispararon sin discriminar que allí hubiera un menor de tres años. Vi las balas romper los vidrios de las ventanas y pasar cerca del sombrero de La Yuca. Una de ellas impactó la cintura de Cacho, quien me llevaba sentado entre sus piernas. Por poco me hubieran roto la vida muy temprano. Logramos escapar.

Mi padre fue asesinado por orden de Escobar el 18 de junio de 1986, cuando yo tenía cuatro años. Era la época en que el capo empezaba a desprenderse de quienes pudieran constituirse en una competencia para él. Salazar lo cuenta de esta manera y testimonios posteriores lo confirman:

«Unos días después la Yuca llegó a la oficina y halló en la entrada, como algo rutinario, a dos viejos parceros de La Estrella. Uno de ellos lo acusó de ladrón y tras una discusión de unos cinco minutos le descargó una ráfaga. El otro le completó los quinientos tiros que lo mataron».

Yo crecí oyendo el eco de historias sobre mi padre, en el vacío que genera la ausencia de un modelo claro y sin el dinero que él nos prometía, pues la mayor parte desapareció en manos de los testaferros. Seguimos viviendo en el municipio de La Estrella. A veces la policía iba a nuestra casa para hacer allanamientos. Rompían los muebles y amenazaban con armas a mi abuela y en una ocasión desterraron a mi madre por error. Buscaban caletas, dinero, drogas, municiones. No encontraron más que fotos de Rubén en la Hacienda Nápoles alimentando a las jirafas.

De tanto en tanto aparecían los fantasmas en mi pueblo. Los lugartenientes de Pablo armaban bandos para competir entre ellos: quién tenía más dinero, más mujeres, más automóviles, más prestigio. Asesinaban a los escoltas de los rivales, a los mensajeros de los escoltas y a los amigos cercanos. Yo vi todas las formas posibles del aniquilamiento.

Una noche, cuando tenía nueve años, caminaba por el parque de La Estrella. Escuché unos disparos y salí corriendo. Las ráfagas bordearon la calle. Me escondí en el baño del Bar de La Luna. Esperaba a que vinieran por mí. Estaba seguro de que el atentado iba dirigido contra ese niño al que una vez también disparó el F2 de la Policía. Pero esta vez pasaron de largo. Habían asesinado a cinco personas en una discoteca. Uno de ellos corrió hasta la calle por la que yo transitaba y lo ultimaron en un andén.

Las quebradas de mi pueblo se llenaban de sangre. El parque central acumulaba cadáveres. Vi cuerpos amontonados como cerdos en un matadero. Rostros que no volvería a ver jamás, voces que desaparecieron, sonrisas de muchachos y muchachas cubiertas por la tierra, no sin antes haberles arrancado los dedos, los labios, los genitales.

En la adolescencia perdí la cuenta de los amigos asesinados. Para los jóvenes de La Estrella la muerte natural era morir a bala. Ni mi vida ni la de mis compañeros valía más que una pistola.

Conocí a unos muchachos que se interesaban por la música, los patines en línea y el skateboard. Me sentaba con ellos en el parque. Eran llamativos por sus ropas estrafalarias y una grabadora que emitía los ritmos de las calles. «Usted puede llegar a ser como su papá», me decía uno de ellos. «No es sino que calme los nervios y armamos un combo bien bravo, nos cogemos a este pueblo de ruana». Era tentador para mí tomar el camino del crimen, siguiendo la corriente de una guerra interminable.

¿Por qué no? ¿Por qué no encarnar la historia de mi padre, quien se había vengado de quienes le hicieron daño en su infancia? ¿Por qué no repetir el ciclo de la vida en estas tierras? ¿Ser condenado a matar y a morir joven, y dejar una efímera memoria de existencia?

Mis amigos se vieron comprometidos con sus propios fantasmas. Yo los acompañaba a drogarse –pero nunca quise depender de estas sustancias–, y escuchaba sus historias de asesinatos, narradas de forma heroica. En un par de ocasiones dejaron sus armas guardadas en mi casa, sin que mi madre lo supiera. Mi familia se dolía al verme tan cercano a estos hombres. Corría el año de 1997. Tenía quince años y no esperaba ver los dieciséis.

II

Dos de mis amigos llegaron una noche al parque de La Estrella anunciando el camino de la fe. Se habían vuelto creyentes de una comunidad evangélica y prometían un cambio en sus vidas.

Yo veía en mi entorno nada más reflejos de los paisajes interiores. Tinieblas, condenación, venganza, espejos fragmentados que mostraban un único sendero: la muerte.

Escuché la voz de Juan Carlos y de Rolando: «hay una opción diferente para usted. Dios le propone una vida tranquila, el Paraíso, donde no tendrá que sufrir por la eternidad los tormentos del infierno, ni en esta tierra las consecuencias de una vida mal llevada».

Me soñé en un bosque espacioso, rodeado de animales y sentado bajo un árbol gigantesco, leyendo un libro, escribiendo, volviendo a mis pasiones. Atrás quedó la zozobra de quienes podrían perseguirnos, las amenazas en el pueblo que ya hablaban de matarnos porque éramos extraños. «¿Qué tengo qué hacer?», les pregunté. Me dijeron que me acercara a Dios y elevara una oración para entregar mi vida a Cristo.

Fui al patio de mi casa, a la luz de las estrellas en la medianoche, expuesto ante el infinito que nos asombra. Mi perra Siberian Husky, Raksha, estaba a mi lado. Hice un breve recorrido por mi vida. No cometí crímenes pero había contemplado las opciones de maldad que Colombia ofrece a muchos jóvenes. Podría ser un hombre rico montado en una Harley Davidson, pasear con modelos famosas de la ciudad, viajar adonde quisiera y llevarme muchas vidas por delante. Preferí entregar mi vida a Jesús de Nazareth, o a su memoria. Me comprometí con una causa que aún no entendía y sentí que retornaba al hogar del que alguna vez había salido. Como en el poema de Georg Trakl titulado «Noche de invierno», en el que un viajero después de semanas de intemperie encuentra en el interior de una casa el árbol de gracia que florece desde la fresca entraña de la tierra y, sobre la mesa, el pan y el vino.

III

La fe me trajo paz, serenidad y silencio. Fue, por supuesto, una experiencia de interioridad, necesaria para quien ha crecido rodeado por la ruina. Apenas nacía.

Me fui a vivir con mi madre y mi hermana al municipio de Envigado. Allí pasé mucho tiempo solo, sin los amigos de antes y rodeado de libros. Se me reveló una gran memoria literaria y alma universal, la Biblia; también conocí a Gabriel García Márquez, Homero y Pablo Neruda. Me atrapó la literatura.

Pasé un tiempo de muchas inquietudes teológicas debido a las contradicciones que vi en la iglesia evangélica a la que asistía y en sus codiciosos líderes. Mis deseos previos de estudiar filosofía y la percepción de que la teología era una forma del pensamiento de la fe me llevaron a estudiar esta disciplina en una institución protestante en la ciudad de Medellín, el Seminario Bíblico de Colombia.

Una mañana estaba en el seminario, en una convocación litúrgica. Se me acercó un hombre que había visto antes, cuando visitaba a algunos conocidos de La Estrella en La Catedral, la llamada cárcel de máxima seguridad de Envigado. Se trataba de Carlos, uno de los lugartenientes de Escobar que recientemente había salido de prisión. Me dijo que necesitaba hablar conmigo: «Mirá, Juan, yo vine a buscarte porque estoy entregado a Dios y el Señor ha puesto en mi corazón que debo hablar con todas las personas a las que les hice daño. Yo quería pedirte perdón porque yo participé en la muerte de tu papá».

Me quedé callado. Aunque, a decir verdad, no me estremecí. No dimensionaba ya la ausencia de mi padre y solo recordaba los bocetos de su vida y la leyenda de sus muertos. Luego me puse a pensar en las formas en que la violencia nos habita, ese polo oscuro que debemos transformar para llegar a la dimensión del Cristo.

Sin pretensiones, entonces, abracé a Carlos y le dije que lo perdonaba. Supe que no tenía que cargar con las culpas de mi padre ni tampoco cumplir con su venganza. Recordé la parábola de los dos deudores: «Si Dios me ha perdonado a mí por las cosas que hice, ¿cómo no lo voy a perdonar a usted, hermano?», le dije. Y se despidió con el corazón tranquilo y la intención de reconstruir pacíficamente su vida.

IV

Han pasado muchos años después de que otorgué esa palabra de perdón al asesino de mi padre. Ahora pongo las medidas en la pesa y considero que ha sido la decisión más sana. De nada hubiera servido vengarme. Aunque siempre extrañé el abrazo de mi padre, sin saberlo, a veces considero que fue mejor no haberlo conocido.

«Quiero ponerme en paz», me dijo el hombre que había matado a mi padre por orden de Escobar. Carlos, ayudado por agentes de fe de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, recorría la ciudad buscando a las personas cuyas vidas había destruido para pedirles perdón, como El Ánima Sola.

Él dijo la verdad, trató de recoger los huesos que había regado por el valle. Yo no era quién para negar una reconciliación honesta con su alma, y lo abracé, curando también la mía. Este abrazo con el asesino de mi padre no sanó el dolor ni las carencias pero rompió un pequeño eslabón de la cadena de vendettas en la que está envuelta Colombia y que hace imparable la guerra.

La solución no está en vencer y eliminar al otro. La idea de que yo debía matar al hombre que mató a mi padre no era heroica ni resolvía los conflictos, ahondaba en ellos. El deseo de “hacer trizas” toda posibilidad de reconciliación no nos hace más justos. Para mí tiene más sentido aprender a convivir con el otro, incluso con el victimario, en una alteridad que implica la exigencia de justicia y reconciliación. A los perpetradores se les debe reclamar verdad y reparación, y también juzgarlos comprendiendo con empatía las circunstancias en las que cometieron sus actos. A ellos se les perdona y se les exige un cambio.

Mi experiencia no pretende ser una narración parenética ni imponerse sobre nadie. No creo que haya una fórmula simple para la historia de Colombia. La paz es más que la reconciliación, pero la reconciliación con los victimarios es un paso fundamental para lograr la paz. Sin reconciliación no hay paz, sin palabra ritual de perdón no hay un nuevo comenzar, un nuevo mito que nos permita crear un nuevo mundo.

En un proceso de reconciliación es necesaria la voluntad de verdad por parte de los victimarios y la voluntad de perdón por parte de las víctimas. El perdón no envilece, dignifica. Pone al ofendido en el estrado de un juez que no condena ni se venga pero tampoco dice que no ha pasado nada. Acepta la herida y otorga una palabra sanadora como un mito que instaura sentido para comenzar de cero. Uno no tiene que volverse el mejor amigo de su victimario. Simplemente decide no vengarse, permitir que viva y sane sus agravios.

Si la víctima se queda sin perdonar, sigue para siempre siendo víctima, victimizándose; no trasciende los límites que la han aplastado y se ahoga en la sangre de su propia herida.

Salto al vacío del tiempo y agradezco la transformación que me ofreció un espacio tan precario como una iglesia evangélica durante algunos meses de mi vida. También los estudios iniciales de teología en el Seminario y el interés por los símbolos de la fe. Creo que, si no hubiera encontrado este sendero, el camino habría sido más arduo para la exploración interna y el regreso a la palabra. El salto de la mafia hacia los templos me permitió explorar dos dimensiones hondas –y peligrosas– de la existencia humana, hasta poder integrar en uno solo el Misterio que nos habita y nos trasciende, para que ninguna de sus dos cabezas de serpiente nos muerda y esparza su veneno, ni por el lado de la luz ni por el de la sombra.

Nota: Una versión más amplia de este texto fue publicada bajo el título “Paz, reconciliación y Narcotráfico”, en el libro titulado Pensar la reconciliación (Bogotá, Universidad Javeriana, 2015).

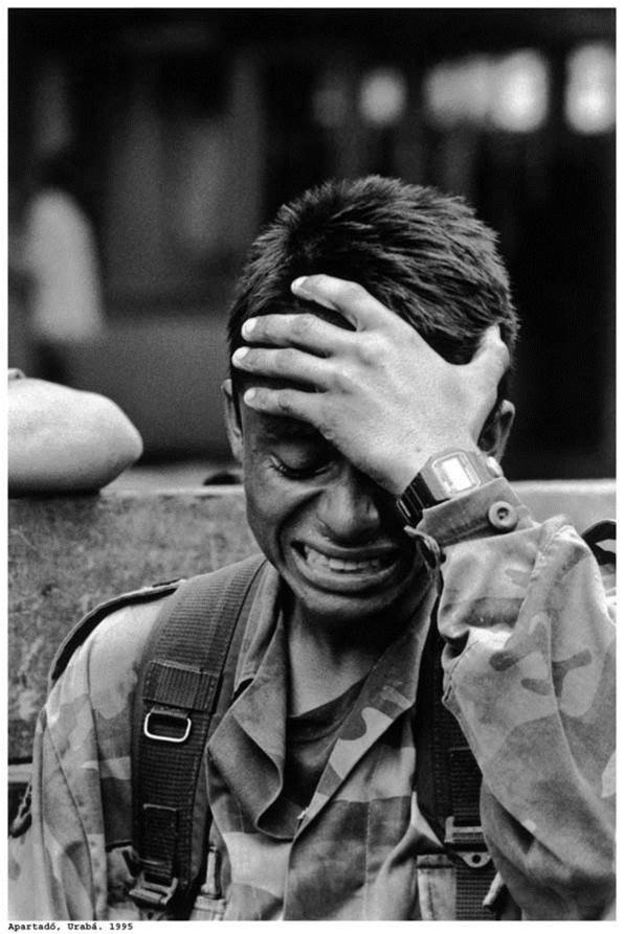

Fotografías: Jesús Abad Colorado.